Image by Gianluigi Forte

Saya tidak pergi ke India untuk mengenakan kostum Hindu; Saya mempelajari ajaran Veda untuk mengungkap semua kostum yang telah saya kenakan dan untuk mengetahui apa inti diri saya. Literatur suci India menjelaskan hal ini dengan cara yang memberi saya pemahaman spiritualitas terluas yang pernah saya miliki. Saya siap menyelami lautan pengabdian, tinggal di India dengan segala warna, aroma, dan keindahan aslinya.

Mempertahankan Perspektif

Perjalanan kereta api dari Delhi ke Kolkata memakan waktu dua puluh lima jam. Tidak ada AC, dan panas. Saya mencoba untuk menjaga segala sesuatunya dalam perspektif. Ini kereta murah, biayanya sekitar delapan dolar. Saya ditemani oleh lima pemuda India—empat biksu dan satu pemilik toko, Mohan, saudara dari dua biksu.

Mohan lebih pendek dariku, mengenakan kemeja berkerah dan rompi sweter merah marun. Dia memiliki sedikit kumis dan rambut pendek hitam berkeringat disisir ke samping. Dia bukan seorang biarawan, tapi dia percaya semuanya. Sebaliknya, saya masih baru dalam hal ini. Masih ragu-ragu. Terlalu banyak bertanya.

Para biksu hampir tidak berbicara kepadaku—tidak dengan cara yang kasar; mereka hanya fokus membaca atau melantunkan japa mala mereka yang seperti rosario India. Meskipun saya mengerti, ini tampak sedikit robot dan membosankan.

Saya kesulitan melantunkan japa, pengulangan meditatif mantra atau nama Tuhan yang dipraktekkan di banyak tradisi spiritual Timur. Mungkin pikiranku terlalu sibuk. Mungkin itu alasan untuk menganggapnya lebih serius.

Jika para biksu sedikit menyendiri, Mohan justru sebaliknya. Terlalu menarik. Dramatis. Dia akan mendekati saya dan berbisik, lalu berbicara dengan keras sambil melambaikan tangannya.

Salah satu bersaudara, Gopal, adalah kebalikan dari Mohan. Dia introvert. Dia memiliki sedikit emosi dan tetap menjaga privasi.

Siap untuk Sebuah Petualangan

Saya duduk di tengah bangku dengan satu biksu di kedua sisinya dan dua biksu lainnya (ditambah Mohan) di depan saya. Itu ketat, tapi saya merasa saya bisa melakukan ini. Dua puluh lima jam. Masalah besar. Saya akan tidur selama delapan jam. Bacalah sedikit. Bernyanyilah sedikit.

Derit kereta terus berlanjut.

Saya perhatikan beberapa orang naik kereta dan tidak duduk. Mereka hanya berdiri di sana. Bahkan ada yang duduk di lantai dekat pintu keluar.

“Mengapa mereka tidak duduk di tempat tidur seperti kita?” Saya bertanya.

“Mereka sangat miskin,” kata Gopal. “Mereka tidak punya uang untuk duduk.”

Saya terkejut. “Jadi mereka akan duduk di lantai kereta kotor ini selama dua puluh empat jam?”

"Kamu benar!" katanya dengan tegas. “Sangat tidak sopan jika kami tidak mengundang mereka untuk duduk bersama kami.”

"TIDAK . . .” kataku sambil mundur. “Aku tidak bilang—”

Tapi Gopal sudah memberi isyarat kepada mereka dan menyuruh mereka dengan lantang untuk bergabung dengan kami di tempat tidur kami. Saya tidak mengerti bahasa Hindinya, tapi itu semacam undangan resmi.

Saya mencoba berunding dengannya. “Kami sudah berkemas di sini. Kami tidak bisa memuatnya lagi.”

Tapi sudah terlambat.

Ruang pribadi?

Apa yang telah saya lakukan? Gopal sekarang membantu mereka merasa nyaman di tempat tidur. Aku diam saja, tidak ingin terlihat cengeng. Dua wanita tua didorong untuk duduk di kedua sisi saya, menjepit saya lebih erat lagi. Bangku yang dirancang untuk tiga orang kini menampung lima orang. Ini mungkin akan berlangsung selama dua puluh empat jam ke depan! Pikirku.

Dua orang baru lagi—pria yang lebih tua, salah satunya memakai sorban besar yang memakan lebih banyak tempat—duduk di hadapanku. Mohan berada di antara mereka, menghadapku, sama terjepitnya denganku. Aku sesak dan kepanasan. Saya bukan orang yang suka berkemah.

Setiap budaya memiliki gagasan berbeda tentang ruang pribadi. Di Amerika, kita cenderung menyukai sedikit ruang. Namun para wanita di kedua sisi saya tidak memahami kebutuhan saya. Mereka meringkuk ke arahku, menyandarkan kepala mereka di bahuku.

Bhikkhu yang mengundang mereka untuk duduk bersama kami merasa senang dengan tindakan mulia yang menawarkan sedikit bangku kepada orang miskin atas biaya kami. Aku, sebaliknya, ingin menghajarnya karena tidak menanyakan apakah aku keberatan memiliki dua mayat tambahan di sampingku selama dua puluh empat jam ke depan. Aku bisa merasakan panasnya tubuh wanita-wanita tua di dalam kereta yang sudah seperti oven. Saya retak.

Saya kehilangannya.

Fokus...

Dua jam berlalu ketika saya melakukan yang terbaik untuk fokus pada para biksu di depan saya, mengabaikan wanita yang menempel di bahu saya. Keringat menetes dari keningku, membakar mataku. Para wanita tua juga berkeringat. Panasnya sungguh tak tertahankan. Tebal seperti selimut. Jika ada Tuhan di langit, tolong bantu saya, Saya pikir. Berapa jam lagi ini? Bagaimana hal ini bisa menjadi lebih buruk?

Itu bisa. Dan itu berhasil.

Kereta mogok di sebuah lapangan yang akhirnya menyebabkan penundaan sebelas jam. Tanpa AC. Tidak ada udara untuk bernafas.

Hal yang paling menarik adalah tidak ada seorang pun yang peduli—baik kondektur maupun penumpang lainnya. Bukan para biksu dan bukan pula para pengelana di tempat tidurku. Sepertinya tidak ada yang peduli kecuali aku. aku peduli a banyak. Saya kehilangan itu.

Saya masuk ke mode menyalahkan. Saya—seorang biksu muda berkulit putih yang sedang marah—berlari ke sekitar kereta, mencari kondektur, atau siapa pun yang bertanggung jawab, dan menuntut pertanggungjawaban atas sistem yang salah tersebut. Frustrasi karena tidak ada orang lain yang sekesal saya, saya mendapati diri saya berkata dengan lantang, seperti orang gila, “Tidakkah siapa saja punya tempat lain selain aku?”

Ketika saya akhirnya menyadari bahwa usaha saya sia-sia dan semua orang menerima apa yang tidak dapat mereka kendalikan, saya kembali ke bangku saya, duduk di kursi saya, dan duduk. Saya dikalahkan, tetapi saya belum siap untuk mengambil pelajaran yang ada di hadapan saya.

Pelajaran ini

Sama seperti saya, Mohan diapit di kedua sisinya oleh orang asing. Sempit. Panas. Dan entah kenapa, dia masih mengenakan rompi sweternya. Saya yakin dia merasa tidak nyaman, Saya pikir. Namun aku merasa iri. Mengapa saya tidak bisa bersikap toleran seperti dia dan semua orang lainnya? Kenapa aku begitu berhak?

Mohan punya banyak alasan untuk mengeluh, tapi dia tidak mengeluh. Dia merasa nyaman. Semua orang di negeri ini tampak jauh lebih toleran dan damai dibandingkan saya.

Kesadaran ini memicu kebencian pada diri sendiri, yang segera saya proyeksikan ke orang lain. Mohan masih bersemangat. Banyak bicara. Dihidupkan secara rohani. Bermata cerah. Tersenyum. Tapi aku mendapati diriku berpikir begitu terlalu antusias, dan aku semakin jengkel.

Saya ingin mengeluh dan membuat orang lain bersimpati dengan saya. Itulah sikap saya di masa-masa sulit. Tapi tak satu pun dari orang-orang ini yang bersimpati. Tak satu pun dari mereka yang perlu dikeluhkan.

Nyanyian

Mohan menyadari kesusahanku. Dia mengangkat alisnya. “Ra-aa-ay,” katanya dengan suara nyanyiannya, membuat namaku menjadi tiga suku kata. Ini membuatku semakin kesal. “Ada apa, Ra-aa-ay? Anda memiliki begitu banyak pengetahuan, begitu banyak kebijaksanaan! Anda tahu bahwa dunia material bersifat sementara dan penuh dengan kesakitan. Anda tahu bahwa kita harus berbelas kasih kepada semua jiwa ini.”

Dia menunjuk ke dadaku, suaranya berubah menjadi bisikan. “Anda tahu pentingnya kasih sayang. Sejauh kita mengidentifikasi tubuh sebagai diri, kita akan menderita.” Lalu dia terdiam, menganggukkan kepalanya dengan teatrikal. Seorang pemain sejati.

Sayangnya, dia memberikan nasihat kepada orang yang tidak bisa mendengarnya. Saya ingin marah dan frustrasi. Saya tidak menjawab.

“Ra-aa-ay!” Kata Mohan sambil tersenyum. “Anda memiliki pengetahuan tentang dunia material, dan Anda memiliki wawasan tentang dunia spiritual.” Dia meninggikan suaranya sehingga orang-orang di luar tempat tidur kami dapat mendengarnya. “Kamu memiliki permata yang berharga! Jalani itu! Memberikan! Lihatlah sekeliling kereta ini, Ray!” Dia berbisik lagi. “Rakyatnya tersesat. Ngemil. mengobrol. Sedang tidur. Berbicara omong kosong. Kamu mempunyai kekuatan untuk menginspirasi mereka. Ubah hati mereka dengan suara transendental.”

Aku mengerutkan alisku. Apa?

Dia mendekat. “You Milikilah kebijaksanaan sekarang, Ray. Anda harus memberikannya. Anda harus memberikan kebijaksanaan ini!” Senyuman dan tatapannya semakin intens. Saya pikir dia mungkin akan tertawa terbahak-bahak.

"Apa yang kamu bicarakan?" Saya tercengang. Terganggu. Berkeringat.

“Kita harus mengambil suara suci mantra Hare Krishna,” teriaknya sambil mengarahkan jarinya ke udara, “dan memberikannya secara cuma-cuma kepada seluruh kereta!”

"Apa?" Aku ingin dia merendahkan suaranya.

“Kita harus membuat seluruh kereta meneriakkan Mahamantra!” Dia berdiri, berseri-seri.

Aku masih tidak mengerti apa yang dia bicarakan, tapi aku sedang tidak berminat untuk membicarakan hal itu. Aku memelototinya, tidak percaya. “Lakukan sesukamu, Mohan. Jangan ikut campur.”

Dia menerima ini dan melanjutkan misinya tanpa saya. Dia melompat ke salah satu bangku, berpegangan pada rantai yang menopang rak bagasi. Dia mencondongkan tubuh ke depan menuju lorong.

“Hidup kita singkat!” Mohan berbicara kepada kereta yang penuh sesak itu, berbicara dengan dalam, tegas, dengan harapan dalam suaranya. “Banyak sekali waktu yang terbuang! Jangan buang waktu lagi! Mari kita semua memanfaatkan momen ini untuk memuliakan Tuhan Yang Maha Esa Krishna. Mari kita semua mengundang nama Krishna yang manis dan suci ke dalam lidah kita, ke dalam pikiran dan hati kita! Mari kita bernyanyi dan bernyanyi!”

Mohan merogoh sakunya, mengeluarkan karatala-simbal kecil—dan berjalan menyusuri lorong, memainkannya dan melantunkan mantra Hare Krishna. Dia tampak seperti anak kecil yang dengan gembira berlari melintasi ladang.

Saya terkejut. Bukan karena dia menari dengan leluasa dan gembira, acuh tak acuh terhadap opini publik. Tidak, saya terkejut karena orang-orang mulai ikut bernyanyi. Semua orang mulai bernyanyi, paduan suara dadakan.

Pada saat wanita tua yang menekan saya mulai bernyanyi, saya tidak lagi merasa kesal. Aku merasa senang.

Mohan terus menari dan menyanyi seperti aktor dalam musikal yang memimpin paduan suara. Namun, hal yang paling menarik adalah hal itu I mulai bernyanyi. I mulai bertepuk tangan. Kekuatan suara dan energi yang keluar dari Mohan kecil membuatku bersemangat. Mantra itu membuatku bersemangat. Getaran suara sakral yang dirancang untuk memanggil keilahian ke dalam hidup kita membuat saya bersemangat.

Pria bersahaja dengan tinggi lima kaki ini, dengan hati terfokus pada Tuhan, menerangi seluruh kereta itu. Keluarga-keluarga bernyanyi, orang-orang lanjut usia bernyanyi, orang-orang tersenyum dan bahkan menari. Dia membalikkan apa yang bisa—atau bahkan harus—telah menjadi pengalaman yang menyedihkan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Nyanyian itu berlangsung setidaknya satu jam. Orang-orang terhanyut oleh mantra yang mereka semua tahu ini.

Grafik Mahamantra dianggap sebagai mantra yang paling ampuh karena memberi orang apa yang mereka butuhkan, belum tentu apa yang mereka inginkan. Itu adalah mantra untuk percaya bahwa hidup kita ada di tangan ilahi. Mantra yang melambangkan keterhubungan, dan mengungkapkan bahwa kita adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar.

Dalam perjalanan kereta api tersebut disampaikan dengan penuh kerendahan hati, semangat, dan kegembiraan di saat yang tepat. Hal ini mengejutkan semua orang di kereta itu, keluar dari pikiran mereka, pikiran mereka, gosip mereka, dan hal-hal kecil dari keberadaan mereka.

Ia mengguncang saya, menampar saya, dan memeluk saya. Itu membuatku keluar dari keluhanku. Festival kasihanku. Kebencian pada diri sendiri dan kepahitan saya.

Pelajaran yang Dipetik

Saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa hari itu. Suara-suara yang ada dalam pikiran Anda dan keluar dari mulut Anda akan membuat Anda gembira atau sengsara. Saya membiarkan suara-suara negatif dari pikiran saya menguasai diri saya. Mohan mengubah semua itu dengan mantra.

Saya belajar bukan hanya toleransi atau penerimaan terhadap apa yang tidak dapat saya kendalikan; Saya belajar bahwa mantra ini, yang disampaikan dengan sikap yang benar, membawa kegembiraan.

Satu orang dengan sikap baik bisa mengubah banyak hal. Saya berubah hari itu. Saya masih.

“Sebagian besar masalah saya,” tulis saya di jurnal saya hari itu, “tidak datang dari luar. Bukan cuaca, bukan pemerintah, bukan penganiayaan, dan bukan kekurangan sumber daya. Mayoritas masalahku berasal dari sikap burukku. Saya perlu berhati-hati dengan apa yang saya konsumsi melalui telinga saya. Bagaimanapun juga, suara-suara yang saya keluarkan menjadi suara-suara dalam pikiran saya, yang menjadi suara-suara yang keluar dari mulut saya. Semua suara ini menciptakan saya, baik atau buruk.”

Hak Cipta 2024. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Diadaptasi dengan izin.

Pasal Sumber:

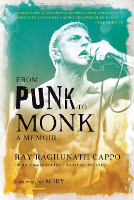

BUKU: Dari Punk hingga Biksu

Dari Punk menjadi Biksu: Sebuah Memoar

oleh Ray "Raghunath" Cappo.

Memoar yang menyentuh hati dari Ray Raghunath Cappo, seorang musisi punk legendaris yang berubah menjadi biksu—dan pelopor gerakan straight-edge—diceritakan dengan kehangatan, keterusterangan, dan humor. Memoar yang menyentuh hati ini mengisahkan perjalanan emosional dan spiritual Ray dari punk hingga menjadi biksu dan seterusnya.

Memoar yang menyentuh hati dari Ray Raghunath Cappo, seorang musisi punk legendaris yang berubah menjadi biksu—dan pelopor gerakan straight-edge—diceritakan dengan kehangatan, keterusterangan, dan humor. Memoar yang menyentuh hati ini mengisahkan perjalanan emosional dan spiritual Ray dari punk hingga menjadi biksu dan seterusnya.

Untuk info lebih lanjut dan/atau memesan buku hardcover ini, klik disini. Juga tersedia sebagai edisi Kindle.

tentang Penulis

Kunjungi situs web penulis di: Raghunath.yoga/

Saat remaja di tahun 80an, Ray Cappo mendirikan band punk hardcore Youth of Today, yang memperjuangkan prinsip hidup bersih, vegetarian, dan pengendalian diri. Setelah mengalami kebangkitan spiritual di India, ia membentuk band baru, Shelter, yang mengabdikan diri untuk menyebarkan pesan harapan melalui hubungan spiritual. Ray saat ini memimpin retret yoga, pelatihan, dan kirtan di pusat retret Supersoul Farm miliknya di Bagian Utara New York, serta ziarah tahunan ke India. Dia adalah salah satu pendiri dan salah satu pembawa acara

Saat remaja di tahun 80an, Ray Cappo mendirikan band punk hardcore Youth of Today, yang memperjuangkan prinsip hidup bersih, vegetarian, dan pengendalian diri. Setelah mengalami kebangkitan spiritual di India, ia membentuk band baru, Shelter, yang mengabdikan diri untuk menyebarkan pesan harapan melalui hubungan spiritual. Ray saat ini memimpin retret yoga, pelatihan, dan kirtan di pusat retret Supersoul Farm miliknya di Bagian Utara New York, serta ziarah tahunan ke India. Dia adalah salah satu pendiri dan salah satu pembawa acara