Beberapa bulan setelah memulai tahun pertamanya di Lincoln Alternative High School, Kelsey Sisavath terlibat perkelahian dengan seorang gadis di luar kelas. Dia dikirim ke kantor kepala sekolah dan tiba di sana masih sangat marah. Ada masanya di Lincoln, sekolah yang pernah dikenal sebagai pilihan terakhir bagi mereka yang dikeluarkan dari sekolah menengah lainnya di daerah itu, ketika perkelahian sering berakhir dengan skorsing di luar sekolah atau penangkapan. Tetapi Kepala Sekolah Jim Sporleder tidak langsung memarahinya. Sebaliknya, dia bertanya bagaimana keadaannya, lalu meninggalkannya sendirian di kantor dengan sebatang granola, sebotol air, dan beberapa tisu untuk mengeringkan air matanya. Ketika dia kembali setengah jam kemudian, Sisavath merasa cukup tenang untuk berbicara.

“Jika dia menanyakan detailnya dan langsung membicarakan hukuman, itu mungkin malah akan membuatku semakin tertekan,” renungnya.

Saat itu, kehidupan pribadinya dipenuhi dengan penderitaan. Selama bertahun-tahun, Sisavath berpindah-pindah antara ibunya, yang kecanduan opiat, dan ayahnya yang dingin secara emosional. Hanya dua tahun sebelumnya, dia telah mengalami pelecehan seksual oleh orang asing. Semua pengalaman ini membuatnya merasa diabaikan secara emosional dan fisik. Di kelas delapan, dia mulai bergaul dengan anak-anak dalam geng dan bolos sekolah untuk merokok ganja.

Perilaku semacam itu mengikutinya hingga sekolah menengah atas, di mana ia bisa saja tersandung. Tetapi pengalaman Sisavath di Lincoln berbeda. Sporleder dan staf menciptakan lingkungan yang dibangun di atas empati dan penebusan melalui kerangka kerja yang disebut perawatan berbasis trauma, yang mengakui adanya trauma masa kanak-kanak dalam menangani masalah perilaku. Praktik-praktiknya bervariasi tergantung pada lingkungan, tetapi dimulai dengan pemahaman bahwa trauma masa kanak-kanak dapat menyebabkan kesulitan di masa dewasa seperti kurang fokus, alkoholisme, penyalahgunaan narkoba, depresi, dan bunuh diri.

Lincoln Alternative High School berada di kota kecil Walla Walla di tenggara Washington. Itu telah menjadi tempat bagi siswa dengan masalah disiplin, yang dikeluarkan dari sekolah menengah lainnya di daerah itu, diperintahkan di sana oleh seorang hakim, atau mereka yang berprestasi buruk di sekolah menengah.

Trauma masa kecil dapat menyebabkan kesulitan di masa dewasa.

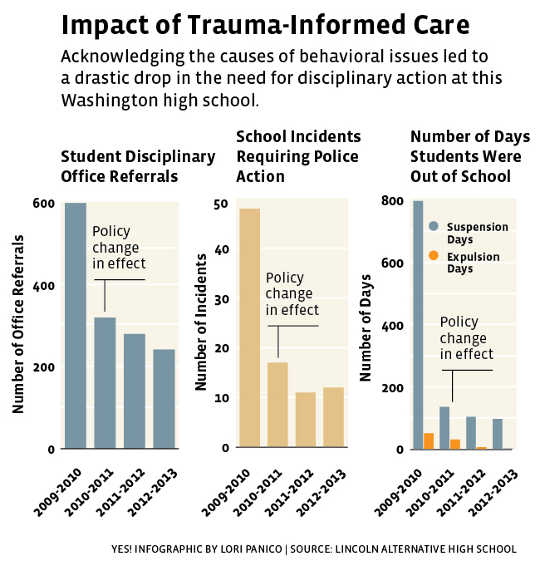

Terletak di tengah lingkungan perumahan, bangunan bata Lincoln dan pintu-pintu merah cerinya kini menjadi tempat peluang bagi banyak siswa. Di Lincoln, sekolah menengah pertama di negara ini yang menerapkan pendekatan berbasis trauma, tingkat kelulusan meningkat sekitar 30 persen dan penangguhan siswa menurun hampir 85 persen setahun setelah menerapkan kerangka kerja tersebut. Keberhasilan sekolah ini, bersama dengan upaya advokasi dari para pemimpin komunitas yang gigih, meyakinkan penyedia layanan di seluruh kota untuk mengadopsi perawatan berbasis trauma di bidang mereka masing-masing.

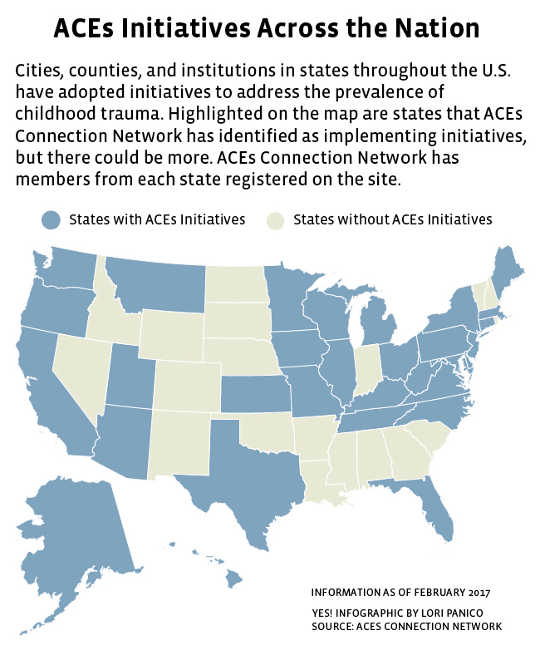

Saat ini, penyedia layanan listrik, Divisi Layanan Anak dan Keluarga, departemen kepolisian, dan banyak pihak lainnya telah berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran tentang pengalaman traumatis masa kanak-kanak dan menyediakan sumber daya internal untuk membina komunitas yang aman dan sehat. Seiring semakin banyak kota dan negara bagian yang menganggap trauma masa kanak-kanak sebagai masalah kesehatan masyarakat, keberhasilan Walla Walla telah melampaui kota perdagangan sebelumnya ini. Kini, kota ini berfungsi sebagai model untuk membangun ketahanan dalam gerakan perawatan berbasis trauma yang berkembang pesat di seluruh negeri.

Titik balik dimulai pada tahun 1998 dengan sebuah studi penting yang melibatkan lebih dari 17,000 pasien di California Selatan yang menunjukkan meluasnya trauma. Studi Pengalaman Masa Kecil yang Merugikan CDC-Kaiser Permanente Para peserta ditanya apakah mereka pernah mengalami salah satu dari 10 jenis trauma masa kanak-kanak, yang disebut pengalaman masa kanak-kanak yang merugikan, atau ACEs. Ini termasuk pelecehan emosional, fisik, dan seksual langsung; ibu yang diperlakukan dengan kasar; anggota keluarga dengan ketergantungan zat atau penyakit mental; perpisahan atau perceraian orang tua; anggota rumah tangga yang dipenjara; dan pengabaian emosional dan fisik. Semakin banyak jenis trauma yang dialami seseorang, menurut penelitian tersebut, semakin besar kemungkinan mereka mengalami masalah sosial, perilaku, dan emosional serta timbulnya penyakit kronis di usia dewasa. Hampir dua pertiga peserta ditemukan telah mengalami setidaknya satu peristiwa traumatis di masa kanak-kanak. Beberapa spesialis kemudian menambahkan ACEs lain, seperti mengalami rasisme atau menyaksikan kekerasan.

“Disiplin yang saya terapkan bersifat menghukum dan tidak mendidik anak-anak.”

Sekitar waktu yang sama dengan studi ACE, sekelompok peneliti dan dokter anak di Universitas Harvard dan tempat lain melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa stres toksik, yaitu tekanan yang sering atau terus-menerus pada anak kecil tanpa dukungan orang dewasa yang memadai, dapat berdampak negatif pada perkembangan otak anak. Dari penelitian ini muncul peningkatan minat terhadap dampak trauma pada otak. Para pendidik dan dokter mulai bertanya-tanya apakah trauma masa kanak-kanak dapat dicegah, atau apakah dampaknya dapat diminimalkan.

Pada hari pertama tahun pertamanya di SMA pada tahun 2012, Sisavath menyadari bahwa sekolahnya berbeda. Lorong-lorong dipenuhi poster besar yang mencantumkan pengalaman traumatis seperti pelecehan emosional di samping contoh-contoh cara membangun ketahanan. Di salah satu poster, kata-kata "keterikatan pada orang dewasa yang peduli" disertai dengan kartun berwarna-warni seorang dewasa dan anak yang sedang bermain seluncur es. Sisavath mulai menghitung trauma masa kecilnya sendiri saat ia berjalan melewati poster-poster itu dan segera menyadari bahwa ia telah mengalami tujuh dari 10 ACE (Adverse Childhood Experiences/Pengalaman Buruk di Masa Kecil).

Kelsey Sisavath di depan poster Paper Tigers—sebuah film dokumenter yang menampilkan dirinya tentang praktik perawatan berbasis trauma di Lincoln Alternative High School. Foto oleh Jolene Pond.

Kelsey Sisavath di depan poster Paper Tigers—sebuah film dokumenter yang menampilkan dirinya tentang praktik perawatan berbasis trauma di Lincoln Alternative High School. Foto oleh Jolene Pond.

Di Lincoln, siswa dan guru berbaur secara alami, tidak seperti lingkungan sekolah tradisional, di mana kelompok-kelompok siswa sering mendominasi kampus. Bahkan dalam cuaca dingin, kepala sekolah Sporleder berdiri dengan mengenakan pakaian tebal di pintu masuk sekolah menyapa siswa dengan tos dan senyuman. “Saya senang kalian ada di sini,” katanya saat siswa bergegas melewatinya.

Namun, hubungan antara siswa dan staf di Lincoln tidak selalu simbiosis. Ketika Sporleder pertama kali tiba di sekolah pada April 2007, katanya, sekitar lima atau enam geng berkeliaran di lorong-lorong dan seorang pekerja magang dengan sedikit pengalaman administrasi menjalankan sekolah. Gedung itu selalu dalam keadaan kacau. Siswa dengan bebas melontarkan kata-kata kasar. Jadi Sporleder mengambil tindakan tegas dengan memberikan skorsing otomatis tiga hari di luar sekolah untuk setiap ucapan "f****".

Kemudian, pada musim semi tahun 2010, ia menghadiri lokakarya di Spokane, Washington, tentang dampak pengalaman masa kecil yang penuh tekanan. Pembicara utama, John Medina, seorang ahli biologi molekuler perkembangan, menjelaskan bagaimana stres beracun membanjiri otak dengan kortisol, yang juga dikenal sebagai hormon stres. Sporleder tiba-tiba mengerti bahwa perilaku murid-muridnya tidak sepenuhnya berada di bawah kendali mereka; otak mereka dipengaruhi oleh stres beracun. “Tiba-tiba saya menyadari seperti disambar petir bahwa disiplin yang saya terapkan bersifat menghukum dan tidak mendidik anak-anak,” katanya. Ia mencari kurikulum untuk membawa pemahaman ini ke dalam kelas, tetapi tidak menemukan satu pun. Jadi, ia memulai misi untuk membawa perawatan berbasis trauma kepada murid-muridnya.

Sebagian besar siswa yang dia awasi di Lincoln telah mengalami berbagai bentuk trauma, dan hidup dalam kemiskinan serta menerima makan siang gratis atau subsidi. “Itu seperti mengelola rumah sakit trauma,” kata Sporleder. “Kami menghadapi krisis demi krisis.”

Ia mendatangkan seorang peneliti ke sekolah untuk melatih para guru dalam perawatan berbasis trauma dan mulai mengganti skorsing di luar sekolah dengan skorsing di dalam sekolah. Ia mengizinkan siswa untuk meminta istirahat ketika mereka merasa trauma mereka sedang dipicu. Anggota staf mengunjungi rumah siswa yang bolos kelas untuk mencari tahu apa yang salah dan bagaimana mereka dapat membantu siswa tersebut kembali ke sekolah. Sekolah juga menyediakan konseling gratis di kampus dan perawatan kesehatan dasar melalui klinik kesehatan yang menerima pendanaan awal dari pusat medis setempat. Di sana, siswa bisa mendapatkan pil KB dan ibuprofen.

“Saya tidak tahu apa penyebabnya,” kata Sisavath tentang staf di Lincoln. “Mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan anak-anak dan itu sungguh luar biasa.”

Seiring membaiknya situasi di Lincoln, Walla Walla mulai memperhatikan. Tak lama kemudian, praktik-praktik berbasis trauma yang muncul di sekolah tersebut menyebar ke seluruh kota. Namun, mencapai titik ini bukanlah upaya yang cepat atau mudah.

Theresa Barila pindah ke Walla Walla pada tahun 1984. Selama sekitar 20 tahun, ia bekerja sebagai ahli biologi perikanan dalam program pemulihan salmon dan steelhead federal di Pasifik Barat Laut. Spesialisasi penelitiannya adalah stres pada ikan. Ketika putrinya didiagnosis menderita gangguan spektrum autisme, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya dan mengambil pekerjaan paruh waktu di sebuah organisasi yang menawarkan sumber daya dan layanan untuk remaja berisiko. Di sanalah ia diperkenalkan pada studi tentang trauma masa kanak-kanak dan ACEs (Adverse Childhood Experiences/Pengalaman Buruk di Masa Kanak-Kanak).

Dua tahun sebelum Lincoln menjadi sekolah yang memahami trauma, Barila memperkenalkan kesadaran tentang ACE (Adverse Childhood Experiences/Pengalaman Buruk Masa Kecil) di Walla Walla. Saat ini, ia adalah direktur Children's Resilience Initiative, sebuah respons komunitas terhadap trauma masa kanak-kanak, dan ia menganggap latar belakang ilmiahnya dalam mempelajari stres sebagai motivasi untuk mempelajari cara mencegah dan menangani ACE.

“Ya, itu memang untuk ikan, tapi sistemnya cukup mirip,” candanya.

Awalnya, warga Walla Walla skeptis. “Ini seperti Anda sedang mengadakan pesta mengasihani diri sendiri. Di mana pertanggungjawabannya?” Barila mengingat pertanyaan yang diajukan oleh anggota komunitas. Tetapi baginya, penelitian selama satu dekade tentang efek stres toksik pada otak memegang kunci untuk memahami perilaku. Dia tahu kota itu dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengungkap akar trauma di komunitasnya.

Penolakan tersebut tidak hanya terjadi di Walla Walla. “Pada tahun 2008, banyak orang yang mendengar tentang ini berpikir, Ini adalah ilmu sihir,” kata Jane Stevens, seorang reporter kesehatan veteran yang menciptakan jaringan jurnalisme sosial bernama ACEs Connection setelah mengetahui tentang studi Kaiser. Tetapi hari ini, katanya, itu adalah sains yang tak terbantahkan, dan sekarang fokusnya adalah bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan pemahaman tersebut.

Jadi, apa yang berubah dalam pola pikir masyarakat Amerika dalam 20 tahun terakhir sehingga perawatan berbasis trauma mendapatkan momentum?

Stevens mengatakan bahwa jaringannya dan kerja keras banyak pemimpin dalam gerakan tersebut telah membantu meningkatkan kesadaran. Dia menyamakannya dengan kemajuan yang lambat dan mantap dari setiap penemuan ilmiah. “Ini seperti tektonik lempeng dalam geologi: Selama ratusan tahun, orang berpikir bahwa benua tidak pernah bergerak,” katanya. Meskipun para ilmuwan telah mengusulkan jauh sebelumnya bahwa lempeng bergerak, “baru pada tahun 1950-an dan 1960-an tektonik lempeng diterima dan diintegrasikan ke dalam geologi; dan kemudian di zona rawan gempa, ilmu pengetahuan tersebut menjadi dasar perubahan dalam kode bangunan, kode teknik, perencanaan kota, tanggap darurat, dan lain-lain.”

Hampir 10 tahun setelah memperkenalkan perawatan berbasis trauma di Walla Walla, Barila memperkirakan terobosan besar dalam membangun ketahanan. Keberhasilan Lincoln High School dan antusiasme mantan Kepala Sekolah Sporleder telah meyakinkan mitra lain di komunitas tersebut. Inisiatif Ketahanan Anak-Anak menciptakan Nota Kesepahaman pada September 2013 dengan lebih dari 20 organisasi komunitas, lembaga, dan penyedia layanan, mulai dari Departemen Pemasyarakatan hingga pusat medis lokal. Mereka masing-masing setuju untuk menciptakan komunitas yang memahami dampak trauma, perkembangan otak, dan cara untuk menumbuhkan ketahanan. Sheriff Walla Walla County, John Turner, telah memasukkan beberapa praktik tersebut ke dalam penegakan hukum; Barila melatih semua deputi untuk mengakui bahwa stres toksik memengaruhi arsitektur otak.

“Saya pikir ini menambah lapisan pemahaman lain terhadap beberapa masalah yang dihadapi [para deputi] di lapangan, dan memudahkan mereka untuk mengelola emosi mereka sendiri terhadap orang-orang yang bersikap tidak tertib terhadap mereka,” kata Turner. Bersama dengan pelatihan intervensi krisis dan kesehatan mental, praktik yang berfokus pada trauma memberi para deputi pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku manusia. Hal ini membantu mereka untuk bersabar dengan orang-orang yang berperilaku tidak tertib dan untuk meredakan situasi.

“Mungkin itu sesuatu dalam fisiologi, anatomi, atau struktur otak orang tersebut yang tidak dapat mereka kendalikan,” tambah Turner. “Lebih mudah untuk tidak menganggapnya sebagai masalah pribadi, dan lebih mudah untuk menghadapi situasi sebenarnya, daripada menghadapi emosi yang menyertainya.”

Dalam beberapa tahun terakhir, statistik kejahatan FBI di wilayah tersebut telah menurun. Meskipun Turner berpendapat bahwa pelatihan yang berfokus pada trauma sangat berharga, ia menekankan bahwa pelatihan tambahan dan perekrutan petugas yang kompeten juga telah memengaruhi hasil tersebut.

Tindakan pengertian, kesabaran, dan kebaikan telah membantu mengubah orang asing menjadi mitra dan teman. Bagi Annett Bovent, seorang orang tua di Walla Walla, kesadaran tentang ACEs (Adverse Childhood Experiences/Pengalaman Buruk di Masa Kecil) membantunya memahami akar masalahnya sendiri dan menghubungkannya dengan tetangganya. “Orang-orang peduli. Sebelumnya, saya selalu merasa sendirian, dan sekarang saya tidak merasa seperti itu lagi,” katanya. Tiba-tiba, kota itu tampak berubah dari hitam putih menjadi berwarna. “Saya merasa, bagi saya, informasi itu adalah akal sehat, tetapi seolah-olah hanya saya yang mendengarnya. Dan sekarang sepertinya semua orang ingin tahu.”

Praktik yang berfokus pada trauma memberi para petugas pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku manusia.

Sejak pensiun pada tahun 2014, mantan Kepala Sekolah Lincoln, Sporleder, tetap sibuk berkeliling negeri untuk berbicara di konferensi pendidikan dan komunitas. Baru-baru ini, ia menghadiri lokakarya di Sacramento, California, di mana ia berkonsultasi dengan 25 kepala sekolah, beberapa di antaranya mengawasi ribuan siswa. Mereka membahas bagaimana mereka dapat menggunakan model Lincoln untuk sekolah mereka sendiri, yang beberapa di antaranya memiliki jumlah siswa 10 kali lipat dari Lincoln. “Saya kagum bagaimana, begitu mereka mulai berbicara satu sama lain, mereka menghasilkan sebuah model,” kenang Sporleder. Sebuah sekolah alternatif di Bend, Oregon, adalah salah satu dari banyak sekolah yang telah mengembangkan model Lincoln.

Bagi Sisavath, perawatan berbasis trauma telah memberikan dampak yang berkelanjutan dalam hidupnya. Ia lulus musim semi lalu dengan predikat cum laude dan saat ini bekerja paruh waktu di Dairy Queen sambil kuliah di perguruan tinggi komunitas setempat. Ia mengatakan bahwa ia tidak lagi terlalu memikirkan hal-hal pribadi seperti dulu, dan telah belajar bahwa perilaku sering kali berasal dari trauma masa kecil. Pengalaman sekolah menengahnya juga memicu minatnya pada psikologi dan filsafat, yang ia harap dapat ia tekuni di perguruan tinggi.

“Ada begitu banyak hal yang terjadi di luar kelas yang tidak bisa dihindari di sekolah,” jelasnya. “Jika setiap guru mengetahui tekniknya, tahu apa yang harus dilakukan, tahu bagaimana mendukung anak-anak ini, itu akan membuat perbedaan besar.”

Artikel ini awalnya muncul di IYA NIH! Majalah dan sebagian didanai oleh Yayasan Surdna.

tentang Penulis

Melissa Hellmann menulis artikel ini untuk IYA NIH! MajalahMelissa adalah seorang reporter fellowship YES! dan lulusan Sekolah Pascasarjana Jurnalistik UC Berkeley. Dia telah menulis untuk Associated Press, TIME, The Christian Science Monitor, NPR, Time Out, dan SF Weekly. Ikuti dia di Twitter. @M_Hellmann atau email dia di

Buku terkait

{amazonWS:searchindex=Buku;keywords=Perawatan Berbasis Trauma;maxresults=3}